1. 두 작품의 사투리

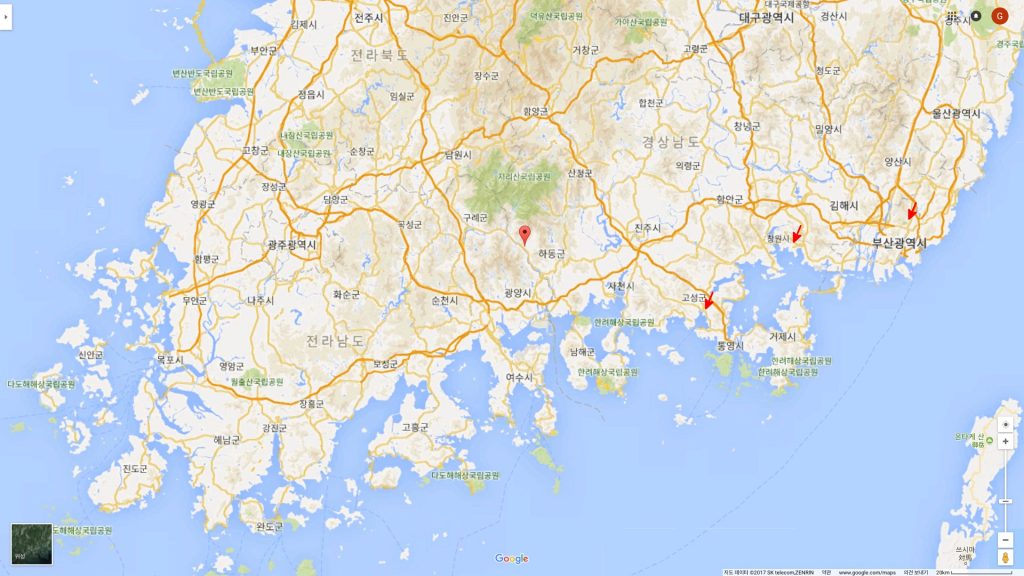

나는 경남 고성에서 태어나 중학교까지 마쳤고, 고등학교는 진해에서, 대학은 부산에서 다녔다. 서부 경남에서 조금씩 동쪽으로 이동하여 대학과 첫 직장 생활은 동부 경남에서 보냈다. 20대 후반부터는 서울에서 살고 있지만, 태어나서 서른 해 가까이를 경남 서부 – 중부 – 동부에서 자란 탓으로 고향 사투리를 두루 기억하고 있는 편이다.

전남 보성과 벌교를 배경으로 하는 호남 사투리가 많이 등장하는 10권으로 된 ⟪태백산맥⟫을 읽을 때는 이해가 잘 안 되는 사투리도 있었지만, 어차피 호남 사투리를 잘 모르니 그러려니 하면서 읽었다.

헌데 20권으로 된 ⟪토지⟫는, 최 참판댁이 있는 하동 지역이 전남의 경계와 맛닿아 있으므로 서부 경남 사투리가 주로 나올 법한데(경상 방언 특성 중 서부 경남은 음성 모음을 많이 쓰고 동부 경남은 양성 모음을 주로 쓴다) 동부 경남 방언식 대사가 더 많이 보이고, 표준말마저 같은 작중 인물의 대사에 섞여 나오는 곳이 자주 보였다. 통영에서 태어난 박 경리 선생이 이런 부분을 놓쳤을 것 같지 않은데(통영과 고성은 경계가 붙어 있는 이웃 지방), 어색한 사투리 대사가 제1권을 시작하는 나의 독서 흐름을 머뭇거리게 한다.

아예 모르는 전남 사투리로 도배가 되다시피 한 ⟪태백산맥⟫을 읽을 때는, 모르는 사투리 때문에 독서 흐름이 끊기는 일이 적었는데, 내 귀에 익은 경남 사투리가 많이 나오는 ⟪토지⟫는 그 지역에서 쓰지 않는 사투리나 표준말까지 섞여 나오니, 읽다가 자주 끊긴다. 이 무슨 예상치 못한 상황이람? 물론 19세기 말이라는 소설의 시대 배경과 내가 자란 20세기 말의 지역 방언은 같은 수는 없지만, 음성 모음:양성 모음 지역 특성은 크게 변하지 않은 것으로 안다.

경상도 사투리 문제는 잊고 소설에 집중하고 싶은데 태어나서부터 성인이 될 때까지 베어 있던 고향말의 흔적이 강하게 남아 있어서인지… 다행이 제1권의 절반쯤을 지나면서부터, 소설의 이야기가 드러나기 시작하면서 속도가 붙게 되니 어색한 사투리 때문에 읽기가 끊기는 문제는 나아진다.

그런데 어릴 적에 TV에서 “대하 드라마” 토지라고 하도 여러 번 소개를 접해 온 탓에 ⟪토지⟫의 이야기도 길고 장황할 거라는 선입견이 뇌리에 박혀 있었던 것 같다. 이제야 이런 뛰어나고 숨막히게 전개되는 재미난 작품을 읽기 시작하다니, 그 동안 게을렀던 나를 반성하게 된다. 장편 소설 속에 등장하는 다양한 계층의 작중 인물에 어울리는 대사를 흐드러지게 접하는 것만으로도 ⟪토지⟫는 대단한 작품이라는 생각이 든다.

오래 전에 TV 드라마로 여러 차례 방영됐지만 나는 전혀 보지 않아서 이야기의 줄거리조차 몰랐는데, 작가가 26년만에 완간한 ⟪토지⟫ 20권의 내용 전개가 어쩜 이렇게 빠를 수가 있을까? 이야기를 쥐어짜내지 않고 생략해 가면서 빠르게 진행되다 보니, 읽는 재미 또한 크다. 줄거리를 전혀 모르니, 더욱 빠져드는 것 같다. 너무 대작이라 일에 빠져 그 동안 읽을 엄두를 내지 못했는데(나의 독서 속도는 무척 느리다. 덕분에 대학 다닐 때 쏟아지는 레포트마다 참고 서적이 몇 권이나 대니, 친구들은 서너 권을 읽을 때 나는 한 권을 읽기도 힘들었다), 더 늦기 전에 읽게 되어 정말로 다행스럽다. 그리고 ⟪토지⟫를 읽지 않고는 한국 현대문학을 논할 수는 없을 것 같다. 내, 이제야 읽다니…

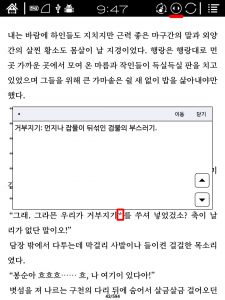

출판사 마로니에북스의 ⟪토지⟫ 20권을 전자책으로 변환하면서 너무 성의가 없다. PDF로 된 지면을 EPUB로 변환한 것 같은데, 한 줄 전체가 빈칸 없이 들어가 있는 곳은 애교로 봐 주더라도 각주(*로 표시하고 용어 풀이를 쓴 곳)는 제1권만 제대로 변환해서, 본문의 용어 옆에 *를 누르면 팝업 창에 용어 풀이가 나오게 했는데, 제2권부터는 각주 태깅을 하지 않아서 모두 *표로만 나오고 만다. 작가에 대한 예의도 아니고, 대착에 대한 무책임에 화가 난다.

출판사 마로니에북스의 ⟪토지⟫ 20권을 전자책으로 변환하면서 너무 성의가 없다. PDF로 된 지면을 EPUB로 변환한 것 같은데, 한 줄 전체가 빈칸 없이 들어가 있는 곳은 애교로 봐 주더라도 각주(*로 표시하고 용어 풀이를 쓴 곳)는 제1권만 제대로 변환해서, 본문의 용어 옆에 *를 누르면 팝업 창에 용어 풀이가 나오게 했는데, 제2권부터는 각주 태깅을 하지 않아서 모두 *표로만 나오고 만다. 작가에 대한 예의도 아니고, 대착에 대한 무책임에 화가 난다.

(그림 설명: 본문의 “거부지기*를”에서 *를 누르면 그에 대한 용어풀이가 각주 창으로 나온 모습. YES24 전자도서관 앱)

2. ⟪토지⟫ 완독 소감

⟪토지⟫ 20권을 다 읽은 지 며칠이 지났다. 마지막 장을 읽은 후, — 평사리 사람들 —이라는 부제를 달고 출간되었더라면 더 낫지 않았을까 하는 생각이 들었다.

출퇴근 전철 안에서, 자기 전에 침대에서, 주말에 틈틈이 읽으면서 두 달 반이 걸렸다.(어린 시절에 책읽는 습관을 들이지 않으면 이렇게 굼뱅이 속도가 된다ㅠ.ㅠ)

제1부 4권은 사건의 전개가 너무나 빨라서 단편소설을 읽는 듯 빠져서 읽었다.

제2부 4권, 제3부 4권, 제4부 3권은 지루했다.

제5부 5권은 평균 이상의 재미를 담았다.

지루한 3~4부를 더딘 속도로 기어코 읽어낸 이유는, 1969년부터 1994년까지 25년 간에 걸쳐 총 20권으로 된 대하소설을 작가인 박 경리 선생은 어떻게 마무리를 하는지 마무리가 궁금해서였다고 해도 크게 어긋나지 않을 듯 싶다.

며칠이 지났지만, 아직 다른 책을 읽지 못하고 있다. 한두 권을 펼쳐 봤지만, 대여섯 페이지를 넘기지 못하고 덮었다. 그만큼 ⟪토지⟫에 대한 여운이 강해서인 듯하다. 아마 수년 내로 한번쯤 더 완독하게 되지 않을까 싶은 생각이 든다. 완독 후 며칠이 지나니, 다들 왜 그렇게 ⟪토지⟫, ⟪토지⟫… 하는지 수긍이 간다. 또 현직 소설가들조차도 ⟪토지⟫를 완독하지 못한 이들이 많은지 알 수 있었다.

⟪토지⟫와 ⟪태백산맥⟫을 읽고 우리나라의 아픈 근현대사에 대하여 많은 점을 알 수 있게 해 준다. 박 경리 선생님이나 조 정래 선생님 모두 그런 사명감을 작품에 많이 녹여 놓았다. 하지만 등장 인물의 다양성과 개연성, 작품성 측면에서는 ⟪토지⟫가 으뜸이라고 본다. 소설 속의 인물이지만, 마치 충분히 그럴 수 있을 법한 우연과 필연으로 이어지는 면에서 더욱 그렇다고 본다. 경상도 사투리를 다양하게 발굴하여 사용한 측면에서도 높은 점수를 주고 싶다. 다만 지역적으로 미세하게 다른 경상도 방언을 좀더 엄밀하게 사용해 주었더라면 더할 나위 없었을 것 같다. 지금 이 순간에도 ⟪토지⟫의 이야기가 우리의 근현대 역사서를 읽은 듯 뇌리에서 떠나지 않는다.