1. 두 작품의 사투리

나는 경남 고성에서 태어나 중학교까지 마쳤고, 고등학교는 진해에서, 대학은 부산에서 다녔다. 서부 경남에서 조금씩 동쪽으로 이동하여 대학과 첫 직장 생활은 동부 경남에서 보냈다. 20대 후반부터는 서울에서 살고 있지만, 태어나서 서른 해 가까이를 경남 서부 – 중부 – 동부에서 자란 탓으로 고향 사투리를 두루 기억하고 있는 편이다.

전남 보성과 벌교를 배경으로 하는 호남 사투리가 많이 등장하는 10권으로 된 <태백산맥>을 읽을 때는 이해가 잘 안 되는 사투리도 있었지만, 어차피 호남 사투리를 모르니 그러려니 하면서 읽었다.

헌데 20권으로 된 <토지>는, 최 참판댁이 있는 하동 지역이 전남의 경계와 맛닿아 있으므로 서부 경남 사투리가 주로 나올 법한데, 음성 모음을 쓰는 서부 경남 방언보다 양성 모음을 쓰는 동부 경남 방언이 대사의 주를 이루고, 표준말까지 한 사람의 대사에 섞여 나오는 곳이 많다. 통영에서 태어난 박 경리 선생이 이런 부분을 놓쳤을 것 같지 않은데(통영과 고성은 경계가 붙어 있는 이웃 지방), 어색한 사투리 대사가 독서의 흐름을 머뭇거리게 한다.

아예 모르는 전남 사투리로 도배가 되다시피 한 <태백산맥>을 읽을 때는, 모르는 사투리 때문에 독서 흐름이 끊기는 일이 적었는데, 내 귀에 익은 경남 사투리가 많이 나오는 <토지>는 그 지역에서 쓰지 않는 사투리나 표준말까지 섞여 나오니, 읽다가 자주 끊긴다. 이 무슨 예상치 못한 상황이람? 물론 19세기 말이라는 소설의 시대 배경과 내가 자란 20세기 말의 지역 방언은 같은 수는 없지만, 큰 줄기는 이어져 왔을 것이다.

어릴 적 경상도 사투리를 잊고 소설에 집중하고 싶은데, 이래서 어슬프게 아는 것이 더 문제라고 했나 보다… 다행이 제1권의 절반쯤을 지나면서부터, 소설의 이야기가 드러나기 시작하면서 속도가 붙게 되니 이런 문제가 좀 나아지기는 한다.

그런데, 책의 제목과 오래 전에 TV에서 대하 드라마로 지루하게 광고를 반복해 온 탓에 <토지>의 이야기조차 그렇게 오해를 하고 있었다. 박 경리 선생은 작가로서 조 정래 선생보다 높다. 이제야 이런 뛰어나고 재미난 작품을 읽기 시작하다니…

소설 창작 과정에서, 다양한 계층의 등장 인물에 어울리는 대사를 적절하게 구사하는 것이 얼마나 어려운 작업인지를 감안하고 보더라도 역시 <태백산맥>보다 <토지>가 한결 낫다.

오래 전에 TV 드라마로 여러 차례 방영됐지만 나는 전혀 보지 않아서 이야기의 줄거리조차 몰랐는데, 작가가 26년만에 완간한 <토지> 20권의 내용 전개가 어쩜 이렇게 빠를 수가 있을까? 이야기를 쥐어짜내지 않고 생략해 가면서 빠르게 진행되다 보니, 읽는 재미 또한 크다. 줄거리를 전혀 모르니, 더욱 빠져드는 것 같다. 너무 대작이라 일에 빠져 그 동안 읽을 엄두를 내지 못했는데(나의 독서 속도는 무척 느리다. 덕분에 대학 다닐 때 쏟아지는 레포트마다 참고 서적이 몇 권이나 대니, 친구들은 서너 권을 읽을 때 나는 한 권을 읽기도 힘들었다), 더 늦기 전에 읽게 되어 정말로 다행스럽다. 그리고 <토지>를 읽지 않고는 한국 현대문학을 논할 수는 없을 것 같다. 내, 이제야 읽다니…

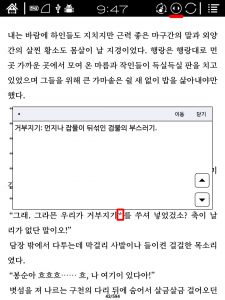

출판사 마로니에북스의 <토지> 20권을 전자책으로 변환하면서 너무 성의가 없다. PDF로 된 지면을 EPUB로 변환한 것 같은데, 한 줄 전체가 빈칸 없이 들어가 있는 곳은 애교로 봐 주더라도 각주(*로 표시하고 용어 풀이를 쓴 곳)는 제1권만 제대로 변환해서, 본문의 용어 옆에 *를 누르면 팝업 창에 용어 풀이가 나오게 했는데, 제2권부터는 각주 태깅을 하지 않아서 모두 *표로만 나오고 만다. 작가에 대한 예의도 아니고, 대착에 대한 무책임에 화가 난다.

출판사 마로니에북스의 <토지> 20권을 전자책으로 변환하면서 너무 성의가 없다. PDF로 된 지면을 EPUB로 변환한 것 같은데, 한 줄 전체가 빈칸 없이 들어가 있는 곳은 애교로 봐 주더라도 각주(*로 표시하고 용어 풀이를 쓴 곳)는 제1권만 제대로 변환해서, 본문의 용어 옆에 *를 누르면 팝업 창에 용어 풀이가 나오게 했는데, 제2권부터는 각주 태깅을 하지 않아서 모두 *표로만 나오고 만다. 작가에 대한 예의도 아니고, 대착에 대한 무책임에 화가 난다.

(그림 설명: 본문의 “거부지기*를”에서 *를 누르면 그에 대한 용어풀이가 각주 창으로 나온 모습. YES24 전자도서관 앱)

2. <토지> 완독 소감

<토지> 20권을 다 읽은 지 며칠이 지났다. 마지막 장을 읽은 후, — 평사리 사람들 —이라는 부제를 달고 출간되었더라면 더 낫지 않았을까 하는 생각이 들었다.

출퇴근 전철 안에서, 자기 전에 침대에서, 주말에 틈틈이 읽으면서 두 달 반이 걸렸다.(어린 시절에 책읽는 습관을 들이지 않으면 이렇게 굼뱅이 속도가 된다ㅠ.ㅠ)

제1부 4권은 사건의 전개가 너무나 빨라서 단편소설을 읽는 듯 빠져서 읽었다.

제2부 4권, 제3부 4권, 제4부 3권은 지루했다.

제5부 5권은 평균 이상의 재미를 담았다.

지루한 3~4부를 더딘 속도로 기어코 읽어낸 이유는, 1969년부터 1994년까지 25년 간에 걸쳐 총 20권으로 된 대하소설을 작가인 박 경리 선생은 어떻게 마무리를 하는지 마무리가 궁금해서였다고 해도 크게 어긋나지 않을 듯 싶다.

며칠이 지났지만, 아직 다른 책을 읽지 못하고 있다. 한두 권을 펼쳐 봤지만, 대여섯 페이지를 넘기지 못하고 덮었다. 그만큼 <토지>에 대한 여운이 강해서인 듯하다. 아마 수년 내로 한번쯤 더 완독하게 되지 않을까 싶은 생각이 든다. 완독 후 며칠이 지나니, 다들 왜 그렇게 <토지>, <토지>… 하는지 수긍이 간다. 또 현직 소설가들조차도 <토지>를 완독하지 못한 이들이 많은지 알 수 있었다.

<토지>와 <태백산맥>을 읽고 우리나라의 아픈 근현대사에 대하여 많은 점을 알 수 있게 해 준다. 박 경리 선생님이나 조 정래 선생님 모두 그런 사명감을 작품에 많이 녹여 놓았다. 하지만 등장 인물의 다양성과 개연성, 작품성 측면에서는 <토지>가 으뜸이라고 본다. 소설 속의 인물이지만, 마치 충분히 그럴 수 있을 법한 우연과 필연으로 이어지는 면에서 더욱 그렇다고 본다. 경상도 사투리를 다양하게 발굴하여 사용한 측면에서도 높은 점수를 주고 싶다. 다만 지역적으로 미세하게 다른 경상도 방언을 좀더 엄밀하게 사용해 주었더라면 더할 나위 없었을 것 같다. 지금 이 순간에도 <토지>의 이야기가 우리의 근현대 역사서를 읽은 듯 뇌리에서 떠나지 않는다.